先週実施の6月教場検定の結果を教室のボードに貼りました。今回の教場検定の特記事項としては、珠算 7級以下の受験者が18人もいた初心者・初級練習組の検定でした。結果はとてもうれしいことに、今回は7級9人、8級5人、9・10級の4人の18人全員合格できました。1年生3人、2年生5人、3年生8人、4年生2人のうち、6人はそろばんの検定試験の初受験でしたが無事クリアです。次は、夏季休暇が入ってしまいますのでチャレンジ組以外の大半の人の珠算の受験は10月ですね。さらに、「読上暗算」の検定にも7級と6級に13人が初挑戦し、こちらは全員とはいきませんでしたが、1人を除いて12人が合格できました。初級組が半分以上、中級に進級できた検定でした。

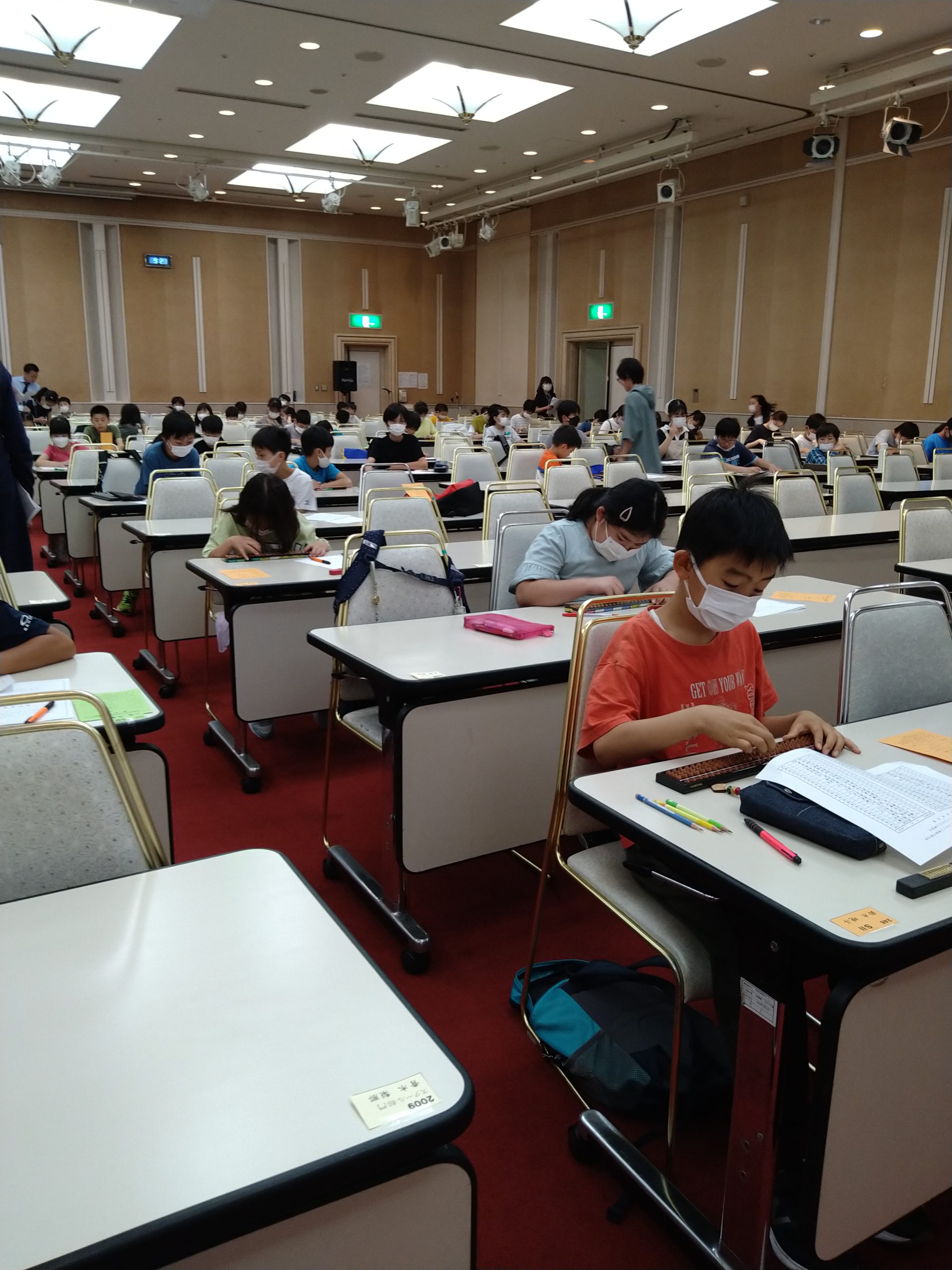

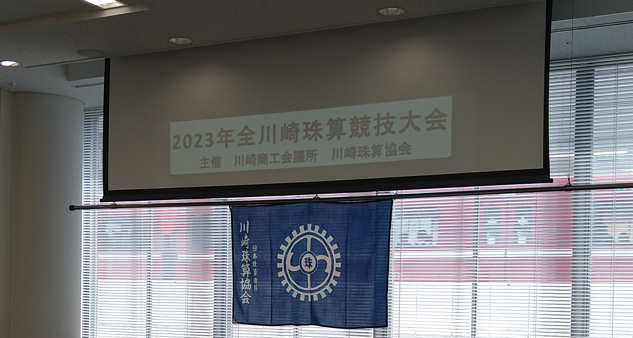

検定全体としては、延べ人数で64人が合格できた、まあまあといってよい検定結果でした。個別には、「珠算」は、準2級に3人合格できました。3人とも「全川崎珠算競技大会参加組」です。やはり、参加者が結果を出せました。ほか、4~6級は2人合格です。「暗算」は、1級、2級がボロボロで、2級の1人だけ合格でしたが、3級は4人合格で、4級以下は全員合格。「読上算」は、1級は届きませんでしたが、2級に4人、3級に5人合格できました。4級以下は、4級が半分で、5級は全員合格です。「読上暗算」は、1級はあと少しで届かず、2級で2人が合格できましたが、3~5級は玉砕し、6級以下は先の通り12人がクリアです。

今回の6月検定は、6/25の試験場検定組が上級の練習者で、教場検定が初級から卒業するの練習者が中心といってよい検定でした。上位陣は上を目指し、自分の目標にチャレンジ、下級組は基本をマスターし徐々にレベルを上げていく(楽しさが増すのはここからですね)ということで、結果をみれば、次々とレベルが上がってきていることがわかりますのでとても頼もしいですね。特に、今回の9人の7級合格組の軍団(?)は2部の珠算6級以上の練習組の脅威かもですね。さらに、検定試験では普段通りの結果を出せる「本番に強いメンタル」が必要になってきます。「 心と技 」の両面が伴うことが必要ということですね。技能だけではダメで、その習得には普段の練習の積み重ね(反復トレーニングの量)が大事ということで、メンタル面の力が身につくにはやはりある程度の時間も必要ですね。

前回のクリスマスローズに続き、4種類のボタンが咲きました。

前回のクリスマスローズに続き、4種類のボタンが咲きました。