体力や肺機能を鍛えるために「水泳」を習う、綺麗な文字を書けるように「書道」を習う、リズム感や音楽のセンスを上げるために「ダンス」を習うなど習い事によって習得されるものはそれぞれでたくさんあります。また、スポーツ系では体力だけでなく、将来選手として生きていく、ピアノやバイオリンなどは将来音楽家として生きていくなど先の内容は基礎的な能力のため、後者は将来の職業のためというものもありますね。子供の習い事は、どちらも考えたより幅広い基礎的な知識や能力や技能を経験させるためにとても大事なことですね。その中で基礎的な能力の習得のために学ぶ習い事の一つが「そろばん」です。

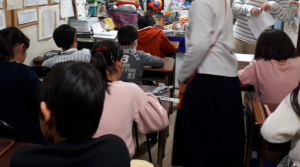

教室では、今年は例年以上にたくさんの問合せと体験そして入学が続いていて、その際に伝えている内容です。体験に来られる方の一般的な「そろばん」のイメージは、紙の上の計算問題を「そろばん」を使って黙々と入力し、計算している姿となっていますが、実際は「珠算」「暗算」「読上種目(読上算、読上暗算)」「フラッシュ暗算」のそれぞれの種目(それ以外の種目もありますが、当教室ではこの5種目)でその姿、内容が異なっています。当然、習得できる能力・技能も異なります。 単純に「計算する」ということだけでないことが大事な視点です。 以下に記載していますが、「大きな数字に慣れる、少し難しい足し算、引き算、かけ算、わり算を紙も計算道具を使わなくても計算できる、人の話を聞くことにつながる聞く耳が鍛えられる、動体視力とつながる見たものを瞬時に計算できたり、記憶力の向上など」の能力が習得できる可能性があるのが「そろばん」という習い事です。

「珠算」は確かに多くの方のイメージ通りですが、級が上がるに従って桁の大きくなる数字をそろばんに入れ、正しく計算する技能です。視点を変えると日商検定1級レベルならば例えば10桁の数字(例:1,234,567,890)を10口(個)の加算(足し算)や加減算など一般の人ならばこんな大きな数字をみたら嫌になる数字を小さな子供が普通にそろばんに入れています。つまり、大きな数字を見ても抵抗がなくなるという点は見逃せない内容ですね。次に「暗算」は、日商検定2級レベルになると、例えば、かけ算では2桁×2桁(例:65×43)の計算を平気で30問を4分間以内で頭の中で計算する技能(わり算なら4桁÷2桁)が習得されます。これぐらいが使いこなせたら日常生活や算数・数学での「武器」になりますね。

「読上げ種目」は、読み上げられた数字をそろばんで計算する(読上算)か、暗算で計算する(読上暗算)かの違いですが、どちらも共通するのは耳で一回で数字を聞き取ることを要求され、「聞くという耳の能力」が鍛えられます。「読上算」では聞いた数字を一時的に覚えておく必要性もあることから聞いたものを「記憶する力」もつきます。「読上暗算」は、練習すれば2桁でも3桁でも、できる人は4桁以上でも数字を頭の中で加減算の計算する能力が習得できます。「フラッシュ暗算」では、耳で聞く読上げ種目とは異なり、目で見た数字を瞬時に頭の中で計算できる能力が習得できます。「集中してものを見るという目の能力」の訓練とも言えます。 このような技能をしっかりと反復練習をすることで是非とも将来まで使える他の人より一歩違った能力、差別化できる能力を「そろばん」で身につけてほしいと思いますね。