社会人の習い事を選ぶ基準は、今に役立つかどうかですね。先週記事になっていた日本経済新聞社&日経HRさんのアンケート結果では、中小企業診断士、TOEIC/TOEFL、宅建、簿記が上位、満足度では、応用情報技術者、秘書、ビジネス実務などが上位になっていました。必要性の高い見識・知識・技術を身につけて今に活かすことができることが優先順位から大事ということですね。

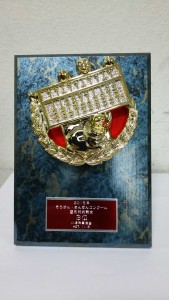

では、子供の場合にはどうでしょうか? リクルートライフスタイルさんのアンケートでは、「本人がやりたいかどうか」、「健康・体力作り」、「将来に有利」、「学校の授業についていく・備える」などが上位になっているようです。具体的な習い事としては、水泳・体操・サッカー、英語・英会話、ピアノ、書道、そろばんなど。これも一つの選択方法ですね。

また最近は、「空手」の習い事に「礼儀・作法を身につけさせたい」というのがあるように、「華道・書道」の習い事で「落ち着いた子に」という希望から習わせたいと考える人が増えているそうですね。同様に、「そろばん」に計算力とともに「集中力がつくことを期待して」ということもあります。何をやるにしてもその基本の能力が身につくことも重要ということなのかもしれません。「技術とともに、人間力も」ということかもですね。